Возвращаюсь однако к рассказу… Придя к Вае, мы разделились: Петр Борисович отправился правой, а мы с Андреем — левой стороной. Уходя, Петр Борисович взял у Андрея мой ягдташ, переложил провизию в свой, который ему почему-то вдруг показался тяжел, отдал его Андрею и отправился, напутствуемый моими настоятельными просьбами не отбиваться далеко, так как способность его идти направо, когда следует налево и так далее, я изведал не раз горьким опытом на себе.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — В № 6 (145).

Плачевные результаты

Оказалось, что Вая от жаров пересохла окончательно; лишь около озера, почти в самых кустах, поднял Сбогар дупеля и бекаса, которых я и убил. Тщетно старался мой товарищ — дичи не было. Сожженная солнцем отава (трава. — Прим. редакции) была совсем желтая, как осенью, после мороза, да и она-то была в вершок вышиною.

Так шли мы с час без выстрела. Пришли на Долгое, потом на Кривое и так далее. Везде одно и тоже: сухо и сухо, хоть в карете поезжай. Одна надежда оставалась на Шишелово, которое всегда было мокрее других.

Проходив часов до 11 с крайне плачевным результатом в виде пары дупелей и четырех бекасов, я порешил отдохнуть и закусить, тем более, что жар давал уж чересчур себя знать. Насилу докричавшись Петра Борисовича, тщетно усиливавшегося разыскать хоть подобие какой-нибудь дичины, мы забрались к стогу и принялись за закуску.

— Ну, что, Петр Борисович, как дела? — спросил я, видя, что у него в сетке ягдташа очень жидко.

— Ну, уж охота! Ходил, ходил, ничего! Норма бегала, бегала — нет. Стала сзади уж ходить. А кочки-то какие! Что же это будет, Кастин Николаич? — так он звал меня.

На отдыхе я порешил, что на болотах, подобных только что пройденным, — делать нечего, а надо ходить около озер, бакалдин (впадин, углублений. — Прим. редакции), где почва была сырая, отава выше и, следовательно, было больше вероятия найти дичь, чем на сожженных солнцем болотах, а обойдя их, идти на Шишелово, а там и к дому.

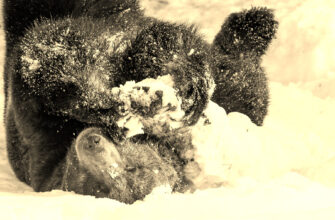

— Черт знает, что это такое, — горевал я, — хоть бы волк или медведь попался вместо дупелей-то.

Надо сказать, что местность, где я охотился, примыкала к так называемому Фролищевскому бору, лесу, тянущемуся на очень большое пространство, в котором медведи водились постоянно и, вследствие запрещения всякой охоты, плодились и множились безнаказанно, поживая себе припеваючи. В известное время, к осени, они периодически появлялись по дубовым рощам, растущим в пойме, по оврагам и глухим местам около ручьев и истоков.

Овраги эти и уремы (низины, речные поймы. — Прим. редакции) сплошь заросли разным ягодником, — черною смородиною, малиною, шиповником, и очень усердно посещаются медведями, так, по крайней мере, утверждали окрестные жители. Охотников же за медведями в этой местности нет ни одного.

— А что, Андрей, видал ты тут медведей? — спросил я своего провожатого.

— Видал.

— Ну, что-же, испугался, поди?

— Чево пужаться-то? Мы не испугаемся; не раз видали. Я и стрелил-то в его не раз!

— Ну, чай врешь, брат? — усомнился я.

— Стрелил! — вдруг разразился Петр Борисович. — Стрелил! Тебе и стрелять! Охотник! Эх ты, кря-кря! А то медведя! — и зычным хохотом его огласились соседние болота.

— Ты чего, солдат, зубы-то скалишь зря?! — рассердился Андрей.

Почему он обозвал «солдатом» Петра Борисовича, происходившего из досточтимого обер-офицерского сословия, в рядах сыновей коего он значился по несомнительным документам,— это осталось покрыто мраком неизвестности, хотя Петр Борисович мог указать ему на родителя своего, сельского заседателя В-го полицейского управления, пробывшего в сем высоком звании чуть ли не 50 лет.

— Знамо дело, стрелил; врать-то мне нечего. У меня и дядя-то охотник; по зиме-то сколько зайцев перебил, подикось спроси. Я сам, летось, на бакалдине в Смородиннике с одного лопка шесть серух убил.

Услышав столь верные и неопровержимые доказательства, Петр Борисович спасовал и перестал задирать парня.

— Как же это тебе стрелять по медведю удалось, Андрей? — спросил я. — Расскажи-ка, убил что ли?

— Убить, пущай не убил, а окровянить — окровянил.

— Ну-ка расскажи…

Рассказ Андрея

— Да позапрошлой осенью ведмедь-то и задери теля у бабушки Афимьи. У самой болотины и заломал-то, в лесу. Тут-то есть не стал, а оттащил в лес, да у поляны, где ель большая, и завалил. Мы-то в самое это утро, как он заломал телку, и узнали про эвто от пастуха. Рубили мы в тот раз сучья с дядей. Он нам и рассказал, как было дело.

«Задавил, — баит, — леший. Вот бы вы охотники его попужали, я бы нам полштофа поставил». Дядя ему и говорит: «А ты поставь весь штоф, так мы его обработаем». «Ладно, — баит, — только сделайте».

Меня дядя тот же час послал на лошади в деревню за ружьями, а сам ударился в Чернышево, к солдату тамошнему, звать с собою, потому этот солдат больно уж смел. Сговорились мы это сесть всем в кусты у поляны, неподалеку от падла-то (падали. — Прим. редакции). Мы ружья зарядили сечкой; из свинцового прута нарубили; еще из него дядя все дробь для зайцев катал; солдат же свое ружье — пулей.

Купил пастух штоф — выпили мы его вчетвером, да как стали сумерки и сели в лесу. В голове-то у всех порядочно было. Солдат нам и баит дорогой-то: «Смотри, ребята, зря не делайте, у меня, чтоб строго было. Стрелять зря не могите, делай, как я укажу, по команде. Перво вы стрелите, а я опосля, чтоб запас был, значить». Ладно, мол. «Как, — говорит, — скажу: пали, вы и валяй, а до тех пор никак не могите!». Ладно, мол, понимаем.

Пастух нам издалече указал, куда уволок ведмедь телку-то. Да и так бы заметили. Он на падло-то понатаскал сучьев, дрябгу разного, сделал ровно твой шалаш. Сели этта мы, молчим. Сначала в лесу таково-то темно было, жутко стало, инда оторопь взяла, а там, этак через час месяц взошел. Ну, стало как-то будто повеселее.

Солдат-то, глядим, у нас и усни. Спит себе, да похрапывает. Ну, разбудили. Еще этак через час слышим — треск пошел. Идет, значит, без опаски, в аккурат на нас. А мы от падла-то всего каких-нибудь саженях пятнадцати сидим, притаились.

— То есть как саженей 15? — спросил я. — Ведь это больно далеко; это ведь 45 шагов. Ночью-то мудрено попасть.

— Да мы саженями-то шаги зовем; оно и выходит по-твоему, как ты сказываешь. Ну, вот, братец ты мой, вышел это он ведмедь-то, значит, на поляну да и стал. Почал это носом водить, фыркает, сопит, да вдруг как взревет. Мы этто как лопнем в него; он как рявкнет, только его и видели…

— Что же убежал, разве? — спросил я.

— Убег, — сказал Андрей и засмеялся. — А солдат-то, командир, — после уж это спознали, — перво нас выстрелил. «Ты, мол, зачем же это, служба, сделал?» «А затем, — баит, — что вы дураки! Ну какого лешего вы ему своим-то горохом сделали бы, а как я ошарашил его солдатским гостинцем, небось убежал». Уж такой злой язык чесать, что беда, братец ты мой! На другую ночь опять хотели было идти караулить, полштофа взяли, а ведмедь телку-то куда-то и уволок. Так и бросили.

А то раз грибы в бору дядя брал. Выходит на поляну и видит: какая-то баба в черном зипуне нагнулась это и копается в муравьиной куче, к дяде-то задом. Дядя удивился, что, мол, она тут копается; обошел это, да баловства ради, чтоб, значит, попужать бабу, как крикнет. А это ведмедь был. Он как взревет, а сам как ударится бежать, да все в голос, все-то в голос, инда по лесу-то стон стоном, таково-то благо орет. Нет, чево ево пужаться-то, он даром, что ведмедь, а против человека не может, — заключил глубокомысленно рассказчик.

Трудная дорога

Посмеявшись этому рассказу и отдохнув, мы вновь двинулись в путь, но, видно, в книге судеб написано было терпеть мне всевозможные и даже невозможные огорчения. Проходил я еще часа три, убил пары две бекасов, измучился и решил идти на Шишелово.

— Андрей, идем на Шишелово. Далеко ли? спросил я, потеряв всякое терпение.

— Версты три.

— Как три версты? Куда же ты нас завел, почтенный? Ведь я тебе говорил, что идти надо так, чтобы подвигаться к Шишелову.

Оказалось, что мой провожатый, к великому моему огорченно, это позабыл.

— Да нельзя ли ближе где-нибудь пройти?

— Можно-то, пущай, можно, да благо очень идти. Кочи этакие, овраги. А больше версты не будет.

— Ну, так дойдем, чего там кочи, не с гору же чай.

Петр Борисович в это время, по своему обыкновенно, уже успел пропасть из виду, но это меня не беспокоило немало, так как дорогу к селу он знал. Тронулись мы к Шишелову, Андрей впереди, я за ним. Ну, и действительно было «благо». Кочи больше аршина, с нескошенною осокой, между кочами грязь; овраги с зарослью орешника, дубняка, всяких ягодных кустов, с травою выше пояса.

Проклял я эту дорогу. Всякий охотник по горькому опыту знает, как действует неудачное поле, как скоро чувствуется усталость и как она моментально пропадает, когда попадешь на дичь. Но, увы, дичи не было; места исхожено было очень много; ходьба адская, а потому ничего нет мудреного, что мы двигались черепашьим шагом, беспрестанно спотыкаясь и не раз падая. Андрей еле полз, кляня и дорогу и охоту и, надо думать, только из вежливости не присоединяя меня к ним.

— Вот как вылезем из оврага, пройдем рощу и Шишелово будет, — сказал он, еле переводя дух. — Ну, уж дорожка! Только ведмедям, да лешим тут и ходить, а не людям, — прибавил он, думаю мне в назидание, хотя я вполне разделял его мнение.

Еле вылезли мы из страшно глухого оврага, сплошь заросшего всякой дрянью, и вышли в невысокую, молодую дубовую рощицу, где скот протоптал тропы во мху, частью покрывавшем почву. Я пошел вперед тропой, которая шла прямо, Андрей сзади. Оба мы, он босиком, я в колишках, еле переставляли ноги от усталости.

Ружье, заряженное десятым номером дроби, я нес под мышкой, потому что не употребляю погонов, и как же тяжело казалось мне оно, хотя в нем и законных 8 фунтов (менее 3,3 килограмма. — Прим. редакции) не было. Сбогар мой что-то замешкался в овраге и я его не звал. Шагов 150 тропа шла прямо, потом, под прямым углом, сворачивала налево.

Ужасная минута

На самом этом завороте был невысокий дубовый куст, несколько ниже моего роста. Подошел я к кусту, поглядел вперед… и остановился, как истукан. В каких-нибудь двадцати шагах, на самой тропе, боком ко мне, на корточках, левой лапой пригнув довольно большой дубок, а правой, надо предположить, собирая желуди, сидел громаднейший медведь!

Я до сих пор помню те ощущения, мысли, которые вихрем промчались у меня в голове. Первое, что я почувствовал,— это почти радость; радость охотника, которому представилась неожиданная возможность убить редкую добычу. Действительно, будь у меня ружье заряжено пулей, убить медведя в то время было легко.

Благодушно закусывая, медведь и не подозревал моего присутствия, и спокойно чавкал, и сопел. Я всегда имел и имею привычку носить с собою пули. Моментально опустил я руку в сетку и тут только я понял ужас моего положения: на мне была сетка, а пули в ягдташе, который перед охотой надел на себя Петр Борисович.

По мне пробежала холодная дрожь; во рту как-то вдруг пересохло; я ясно чувствовал, как каждый волос на голове как будто отделяется от другого; промелькнули мысли о детях, семье, мысль о том, зачем я попал сюда, желание жить и все это покрывала смутная надежда.

Я помню, что я судорожно сжал ружье и взвел курки. Услыхав ли щелканье замков, просто ли почувствовав мое присутствие, медведь вдруг выпустил дубок, с шумом выпрямившейся, встал на дыбы и заревел.

Я как теперь вижу его громадный седоватый лоб, красные маленькие злые глаза; помню, как он фыркал, как слюна брызгами полетела в разные стороны. Я помнил, что у меня в руках ружье, но ружье это было почти бесполезно, — что сделаешь медведю «бекасинником»; помнил, что двинуться вперед, податься назад — значило рисковать жизнью, а потому продолжал стоять, как вкопанный.

Все это сделалось как-то бессознательно. Я убежден, что все рассказанное мною продолжалось не более минуты, но, Боже, какою долгою, бесконечною показалась мне тогда эта минута. Наконец, медведь опустился на четвереньки, круто повернул от меня прочь и, неуклюже переваливаясь, пошел.

Отойдя шагов двадцать, он остановился, сердито ворча, начал драть землю лапами, так что сучья, земля, желуди полетели в разные стороны градом, чуть не до меня, затем сел по-собачьи, задом ко мне, повернул в мою сторону голову и вновь заревел. Потом поднялся с глухим ревом и пошел дальше.

Пройдя еще шагов 50, он опять повторил свой маневр и затем, свернув с тропы, скрылся в чаще по направленно к оврагу, из которого мы только что вышли. Я все продолжал стоять на одном и том же месте, крепко держа ружье в руках. Мне как-то еще не верилось, что опасность миновала, что я цел и невредим. Наконец откуда-то явился Сбогар и сердито ощетинившись, поджав хвост, прижался к моим ногам. Только тут я «очувствовался».

Память навеки

Я не умею передать того ощущения, которое я испытал в это время: это была радость, радость безнадежно больного, вышедшего после продолжительной болезни в первый раз на чистый, весенний воздух; чувство, как будто свалилась какая-то душившая меня тяжесть. Я чувствовал какую-то слабость; руки у меня дрожали, волосы и лоб были мокры. Но через минуту все это прошло. Только тут я вспомнил про Андрея; до этого я совершенно забыл про него.

Я обернулся назад и увидал Андрея, но не того Андрея, который незадолго перед этим так хвастливо уверял меня, что «ведмедя бояться нечего, что он супротив человека не может». Нет! С выкатившимися, какими-то обезумевшими глазами, раскрытым ртом, с лицом, судорожно искаженным, с выражением неописанного ужаса, Андрей сидел на корточках и… почва под ним, на будущий год должна бы быть несколько плодороднее. Ружье его валялось за кустами, на земле. Он так был жалок, что у меня не хватило духу напомнить ему про его хвастовство.

Сказать правду, я не пошел уже на Шишелово болото, по той простой причине, что идти туда надо было той же тропой, по которой только что скрылся медведь, а «Бог его знает, что у него было на уме», как говорит знакомый мне охотник, да и не до дупелей мне было. Придя в деревню и напившись чаю, я вполне успокоился и посмеялся над бедным Андреем, хотя и сам-то я постороннему зрителю должен бы был казаться не особенно красивым.

Что означали маневры, которые проделывал медведь, я не берусь объяснять, но полагаю, что ими он имел намерение внушить мне надлежащее уважение к своей косматой персоне. Несчастный! Он в своей скромности и не подозревал, что образ его запечатлен навек в моей памяти.

Девять лет после этого ездил я к Егорию и под Слободищи, но от таких встреч Бог меня избавил и ничего подобного слышать не доводилось. Впрочем, виноват; в прошлом или позапрошлом году мне передавали, что такая же, или вроде, сцена повторилась с какою-то бабой, которая при виде медведя упала ничком и пролежала что-то часа три, так что медведь был уже верстах в двадцати от нее, когда она заблагорассудила посмотреть тут ли он.

К. И., 1882 г.