Вот говорят: весенней охоты не было, осенней ждать долго, пропадешь с тоски… Говоря так, забывают об уженьи рыбы. Умело и с толком производимое уженье может дать охотнику много ярких охотничьих переживаний.

Обычно под уженьем рыбы недостаточно осведомленные люди подразумевают торчанье с удочкой в руках на первом попавшемся месте берега реки, где-нибудь по соседству прачек, колотящих вальками белье, купающихся ребят и уток… Такое времяпрепровождение действительно оправдывает насмешливую пословицу «На одном конце червяк, на другом — дурак».

Но занимательное, подвижное и трудное уженье нахлыстом, ловля хищников на переметы и способом «спиннинг» стоят подчас иной ружейной охоты. Для таких способов рыбной ловли нужны тщательное изучение водоемов, образа жизни и привычек рыбы, охотничья смекалка, настойчивость, выносливость и большая практика. Сумма переживаний при такой ловле ничуть не меньше, чем, например, при стрельбе зайца осенью «в узерку», которая при обилии его сильно смахивает по временам на… сбор грибов: настолько она проста и несложна, если не сказать более!

Солнце, вода и воздух… Все три фактора здоровья — к услугам рыбака, бродящего по безлюдным берегам многоводной реки. А несказанная красота летних зорь, розовые пелены тумана над водой, ослепительное трепетанье водной ряби под солнцем, истома, зной, ленивый скрип медлительных плотов, свирельные стоны куликов на песчаных отмелях… А свежесть утренней прохлады, кусты и травы, отягченные росой, крик коростелей в поймах приречных, буйные всплески жерехов и щук в темных омутах, под глинистыми крутоярами! А тишь и пленительная пустынность, выветривающая из охотника всю пыль и грязь обыденной суеты, заряжающая его новой энергией и волей к действию!..

Сбежит торопливо рыбак на утренней зорьке с крутого берега, осыпая землю; размотает лесу, взмахнет гибким удилищем, «жикнет» поперек течения в тающие над водой космы тумана, пошлет в стремительные водоворотики, в круговодье легкую насадку «на почин»…

Два-три заброса — нет…

И вот — удар в правую руку! Удар, посланный из глубины бегучих вод через тонкую струну лесы, через гибкий кончик удилища… И захолонет, приятной жутью замрет рыбачье сердце…

…Неутомимым речным бродягам, пьющим полной грудью солнце и береговые ветры, насквозь пропахшим рыбьей сыростью, загорелым от зноя и суховеев, рыбакам-удильщикам назначаются эти строки. И среди них — первому незабываемому товарищу Виктору Григорьевичу Б., не одну летнюю ночь скоротавшему со мной у рыбачьего костра…

Хоть бы на уху…

За корягой, в бегучей струе, тяжко хлестнулось из воды — брызги взлетели столбом…

— Около самых жерлиц играет, курва!.. — вполголоса сказал дядя Миша и подул себе на кончик носа, сделав губы сковородником: на нос сел комар. Руки же у дяди Миши заняты удилищем: у него «шевелит».

Иван Иванович хлопает себя по волосатым икрам и косится молча и пренебрежительно со своего места. Так, мелочь шалит… У него не тронуло еще ни разу…

Комары липнут. Настроение у Ивана Ивановича не радужное, как вчера. Вчера он примчался к дяде Мише со свежей новостью — у язей «жор»… На Кривом озере бухгалтер финотдела взял за одну зарю пуд язя — одномерки: не поспевал закидывать!

— Завтра день отдыха, нужно идти скорее на Тихий Плес! Пока дойдем, пока то да се… Приваду разбросать, сушнячку на костер приготовить — вот тебе уж и ночь. А утром на зорьке и того… знай потаскивай.

Он горел, суетился и восторгался — жил!..

А сегодня сидит мрачный, иронически настроенный, молчаливый: дядя Миша уже вытянул трех порядочных подъязков, а у него хоть бы хны!.. И место у него лучше, и насадка такая же, и оснастка безупречна, а вот поди ж ты! Не берет, да и только!.. О, насмешливое, непостоянное, капризное рыбачье счастье!..

Он не выспался у костра, не умыт. У него такое ощущение, будто весь он вымазан салом, за воротник посыпались мелкие камешки глины, руки грязны и воняют навозным червем. Хочется чистого белья, хочется спать. А тут еще зачерпнул в сапоги, и какие-то паршивые комары не дают покоя… Иван Иванович хлопает красными глазами и громко и ожесточенно скребет себе лодыжки.

Трава на гребне крутояра сверкает алмазами: взошло солнце, но над берегом еще сырая тень и прохлада. Вода тепла, как парное молоко. Еле слышно за рекой мычанье табуна. В кустах приречного озерка не угомонившаяся за ночь выпь продолжает свое «прумб… прумб…». Хором, раскатисто хохочут лягушки. Вот и кукушка застонала где-то в тенистой уреме, и с прибрежного луга слышится — «вжиг-занг! вжиг-занг! вжиг-занг…» — оттачиваемой косы. Длинная тень, застелившая от берега реку до половины, понемногу укорачивается… Ни чертей не будет толку сегодня!..

И Иван Иванович, поплевав на насадку, закидывает в последний раз.

А дядя Миша уже разогнулся и снова развалился независимо на своем сиденье из пары камней и трех случайных щепок. У него тоже помятое, словно лаком покрытое лицо, набухшие веки, колени и спина в засохшей глине, а руки пахнут рыбьей слизью. Он неторопливо крутит папироску и терпеливо посапывает в свои густые нахлобученные усы. Он — рыбак старый, настойчивый и невозмутимый в терпении, он свое возьмет…

— Хоть бы на уху натаскать! — говорит Иван Иванович, хлопая себя по шее и привычно не спуская глаз с поплавков.

В глубине души он уже корит себя за то, что сидит здесь, «как идиот какой». Какая к черту это рыбалка? Только и нарывается какая-то гнусная бакля (уклейка), которую даже порядочная кошка есть не станет.

Стоило трепаться из-за этого сюда, бить ноги целых пять верст. Дома чистота, уют, свежий пирог с мясом, горячий чай со сливками и целодневный невозмутимый отдых. Чистенькие половички дорожками на сверкающем полу. После обеда — мягкая подушка и диван…

С другой стороны, если он и уйдет домой, то с завтрашнего же дня примется мечтать о следующем дне отдыха, о каком-нибудь Тихом Ашкадаре, где «весь язь — больше негде». И потом кто знает?.. Быть может, вечером будет хорошо браться…

— Ддда-а!.. — говорит он раздумчиво, со вздохом… — Кобылок-то у нас хватит?

Дядя Миша вытаскивает из кармана банку из-под монпансье с пробитым дырочками верхом и погромыхивает ею. В банке щелкают и шуршат кузнечики.

— Вот обогреет — с нахлыстом попробуем, — молвит он, — не может быть… должны брать…

Иван Иванович беспокойно чешет себе под бороденкой. Он знает, куда метит дядя Миша — за Коровий брод. Крутояры, круговоды, омута. Голавлищи там торятся на солнце, что твои поросята…

Он кряхтит, беспокойно ерзает на месте: сейчас он встанет и пойдет за Коровий брод. Черт с ним, что неловко как-то опережать товарища!

Долгожданная удача

— Глядь! — сдержанно говорит дядя Миша.

Иван Иванович замирает всем своим тщедушным существом. Осокоревый штычок поплавка как будто качнулся слегка…

Ну да, качнулся! Качнулся и медленно двинулся к своему соседу слева. Закивал, заприседал и… лег плашмя!

Иван Иванович делает на своем лице мгновенный счастливый ужас, качнувшись туловищем, резко подсекает, намереваясь махнуть через плечо, потому что это, несомненно, назойливая бакля. Но не тут-то было: чувствуется прочный и основательный «задев».

— Есть! — гусиным шипом говорит Иван Иванович, счастливо холодея, — шал-лишь, голубчик! Ш-шалл… Сачок давай! Сачок! — выкатывает он свирепо глаза на дядю Мишу.

Тот виновато кидается за требуемым, опрокидывая котелок и банку с червями.

Удилище сильными рывками клюет воду, леса струной режет наискось течения вверх, даже пузырьки мелкие бегут вслед. Вот подалось к берегу, стремительно бросилось вниз… Мгновенно сдало лесу — всплеск. Серебряной пружиной взвилось над водой, хлестнулось опять вглубь. Иван Иванович мгновенно покрывается потом, но успевает взять удилище на себя, вытянуть лесу струной… Укрощенные всплески все ближе к берегу. Уже видна добыча — плавно входит в подставленный сачок аршинный красавец-голавль, серебряный, лобастый, медленно шевеля оранжевыми плавниками, черно-синим хвостом.

У Ивана Ивановича томительная слабость ударяет под коленки, заливает его всего… Наконец-то!

— Я говорил, что будет толк! — возбужденно говорит он, запуская голавлю пальцы под жабры. — Теперь пойдет брать, только поспевай вытаскивать. Здоров, черт! Как он от берега-то приурезал, ну, думаю, до свиданья!..

Он трясущимися руками завертывает папироску, сыпля табак мимо. Глаза его горят.

Дядя Миша косится на его трофей — и что-то начинает мозжить у него в душе: голавлина-то, действительно, того… редкостный!

— Закурим, Михал Палыч! Спички у вас? Спасибочки!

Иван Иванович теперь вежлив, доброжелателен, счастлив и мягок, как сливочное масло: почин есть. Фунтов не менее десяти! Славно!

И вообще все славное такое, радостное, родное. И река с ее изгибами знакомых берегов в кудрях тальника, и вербы, и золотистые песчаные отмели, и тишина, и свежая, бодрящая прохлада утра, и сидящий рядом дядя Миша. Он славный человек, этот дядя Миша! Пусть бы и он поймал такого же голавля… Чуточку поменьше пусть бы поймал…

Умиление переполняет всего Ивана Ивановича, как тесто перестоявшуюся квашню. Хочется поговорить о чем-нибудь хорошем, по душам…

— Вот, Михаил Палыч, хочу я вам рассказать про следующее, — говорит он вежливо, — знавал я одного ленинградского; случайно в наши края попал. Так, поверите ли? — по ночам по улицам ходил и петухов слушал! Сроду, говорит, такой музыки не слыхивал замечательной! Это, говорит, что-то такое древнее, мистическое. Седыми, говорит, веками веет, зарей истории… Чудородие! Неужто там у них петухов нет? А то вот еще бывало, табунный коровий рев…

— Центр, — отвечает дядя Миша и ловко выхватывает из воды подсекшегося голавлика в палец длиной. — Центр… Ничего не поделаешь. Там, брат, и без петухов тошно. Был я в прошлом году в Москве в командировке, так с тоски по-волчьи выть хотелось. Тощища! Конечно, музеи там и всякая физкультура, ну, только уж очень от народу тесно. Так табунами и снуют! Реченка там и ничего бы себе, да вся в камень закована, а уж грязна — и представить себе трудно. По мостам треск, грохот, пыль. И тоже, понимаешь, сидят под мостами какие-то чудаки с удочками. Жалость глядеть. К нам бы их сюда… Поглядел, плюнул в воду, да и пошел к себе в номер.

— Как же можно! — подхватывает Иван Иванович. — То столица, а то, можно сказать, чистокровная природа! Какое же сравнение? Вон она, наша красавица Белая, как плещет. Раздолье-то какое! Умирать соберусь — сюда на берег приду… Они там, поди, настоящую-то природу только в ресторанах кушают. Толкуются, как рыба в нересте.

— Нда-а… Жил я там, братец ты мой, три недели, а наскучило за три года. Самый нахлыст, понимаешь ли, начинается, кузнечику время быть, жарынь, а я в этом распостылом пекле по канцеляриям присматриваюсь!

— Что и говорить! Кому ни доведись! А я без вас в то лето ох и набрал голавля! Ну, жор был! Прямо категорический! У вас, кажется, опять шевелит…

Дядя Миша, вытаращив глаза, схватывается за удилище и замирает, согнувшись.

— Язь, — говорит он вполголоса, — язь, шельма, тронул… А ну, давай еще… еще…

И вдруг быстро и плавно взмахивает удилищем. К берегу плавно танцует на лесе черноспинный фунтовичок — язь.

— Попался, затек! Иди в садок…

В вынутом из воды садке поднимается целая революция, но быстро успокаивается. Иван Иванович пробует улов на вес и тоже успокаивается — ухи на две есть, на хороших: ловят-то они с дядей Мишей «на один кукан».

Неуловимый жерех

Солнце поднялось над берегом и начинает припекать. Мартышки-рыболовы, позавтракав, сидят на отмели противоположного берега. Скрипя бабайками, медленно проплывает плот. На средине его курится дымок. Солнце ослепительно отражается в воде. Пестрыми разноцветными пятнами мелькают на лугах той стороны бабы-ягодницы. Мальчишка подъехал верхом на лошади, свистит ей. И он, и лошадь, как в зеркале, отражаются в воде Тихого Плеса.

Два друга долго сидят без поклевки. От скуки жуют хлеб, обмакивая его в воду.

— Нужно нам в другой раз мяса вареного, что ли, брать, черт его знает, — говорит дядя Миша, — а то я за свой отпуск вовсе отощаю: целыми днями на одном хлебе. А рыба что? Слабая еда!

Ползет другой плот с игрушечным новеньким домиком из теса. На крыше домика верхом сидит загорелый малый без рубахи и орет зычно:

— Эй! Рыбак!.. Удишь — ужинать чаво будешь? Го-го-го…

— Хлипай мимо, хлипай! Знай свое дело, дави раков, деревянный нос!— кричит ему Иван Иванович. Кричать можно: время клева прошло.

— Однако пора и снасти осмотреть, — поднимается дядя Миша со своих вдавленных в нагретую глину щепок.

И опять обоих рыбаков охватывает приятное волнение. Вдруг да «втяпалось» что-нибудь существенное: жерех, щука, а, может быть, и «чудак». У друзей свой условный язык. Судак — «чудак», язь — «зять», щука — «кума», ловить кругом пескаря на живца — «произвести мобилизацию», а просидеть весь день без поклевки — «утереться штанами».

Долго и старательно лазают под крутоярами, осматривая жерлицы. На них нет ничего, если не считать одного оголтелого щуренка, заглотившего живца немного меньше себя длиной.

— Плохо что-то пошла кума на пескаря, — бормочет дядя Миша озабоченно, — плоховато. Нужно будет на голавлишек попробовать…

— На линючего бы рака, — сладко причмокивает Иван Иванович, словно и сам не прочь схватить на него, — против линючего рака ни одна не устоит…

Потом идут на отмель осматривать переметы. Сбросив штаны, цаплями расхаживают по мелководью, нащупывая ногами в воде шнур перемета.

— Вот он, — говорит, наконец, дядя Миша, по локоть запуская руку в воду. Лицо его меняет настороженное выражение на радостно-испуганное: струна бичевы телеграфирует руке сильными и частыми толчками.

— Есть, брат! — говорит он, хитро подмигивая, — ох, и здоров, черт… Что делает!.. Сачок бы…

— Далеко за ним бежать. Ни… ничего и так, — бормочет Иван Иванович, тоже хватаясь за шнур.

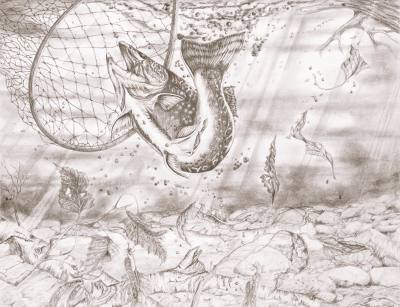

Первые крючки перемета выходят на берег со снулыми живцами, часть крючков — голые: «сбила» насадку. Шнур скоро подойдет к концу. Но вот ближе к отмели бежит стеклянистый вал, режет воду черноспинный плавник… Вскипает вода водоворотом, брызгами…

— Тащи, тащи!.. Не… этого, как его?.. Не давай остановки!

— За поводок не бери, за поводок… Ну-ну и зда-а-аров!..

Оба друга ухмыляются, подмигивают друг другу, похохатывают. Вот уже плашмя идет по мелководью громадина — серо-серебряный жерих, буйный хищник пресных вод…

— Подхватывай!.. Не торопись!.. Эх, черт, сачок бы… За поводок не бери, за поводок… Эхх!.. Ччыпп!..

Жерих делает отчаянный всплеск. Окаченные столбом брызг, оба рыбака, протирая глаза, обалдело глядят друг на друга, держа в руках пустой шнур…

— Что же ты, дубинка?! — воплем вырывается у дяди Миши.

— А ты чего?! — ненавистно оскаливается Иван Иванович.

— Ведь говорил — сачок надо!

— А ты зачем ему отдыхать давал? Тянет как… сопли через губу! Ры-бак, черти твою душу задави! Кур тебе щупать, а не жерехов ловить!..

— Ах ты…

И оба истово, изысканно «выражаются» — «в досаду, в жереха, в сачок, в закон и веру»…

А солнце поднялось уже совсем высоко и палит на совесть. Струится в далях раскаленный воздух. Плавает в ослепительно голубом небе бурый коршун. Звон стоит над лугами от кузнечиков. Кусты и травы изнемогают, упоенные зноем. Самое теперь время идти вдоль крутояров с нахлыстом, где в узкой береговой тени ходят голавли «кильватерной колонной», подбирая падающих в воду кузнечиков. Самое теперь время, подкравшись к берегу, осторожно заглянуть вниз, забежать вверх по течению, наживить «кобылку» и привычно и радостно взмахнуть легким удилищем — свистнуть в воздухе шелковой лесой, послать соблазнительную насадку под обрыв берега, в зеленую тень дремотно-поникших над водою кустов…

А. Дементьев, 1929 год