Мучительно долго тянется зима для охотника и особенно для очень молодого, каким был я в 75-м году, особенно памятном мне по событию, о котором я хочу рассказать.

Тоскливое ожидание

Сергей Тимофеевич Аксаков, охотничий евангелист и апостол, в своих «Записках…», знакомство с которыми навербовало и продолжает вербовать множество страстных и нестрастных охотников по перу и незнакомых с которыми приходится считать лишь десятками, прекрасно охарактеризовал зиму. Это пустопорожнее место в годичной жизни, или, вернее, пяти с лишком месячное полудремотное состояние ружейника.

Этому последнему действительно зимой приходится жить только прожитою жизнью, изо дня в день подогревать себя одними воспоминаниями и без всякой надобности, просто от крайней тоски не раз в это скучное время промывать стволы и смазывать замки любимого, в большинстве случаев единственного ружья. Почти ежедневно снятся ему охотничьи подвиги, в силу чего, как мне кажется, действительность окрашивается в еще более мрачные цвета.

По моему замечанию, многие (и в числе их я) с начала и до половины зимы как-то тоскливо смотрят на громадные слои снега перед окнами или на безотрадное солнце и с грустью вслушиваются в надрывающий душу вой ветра в трубе, а к концу напускают на себя ожесточенное хладнокровие, постепенно и быстро по мере наступления весны уступающее место холерическому нетерпению.

Всякий из нас, охотников, следит и, смело можно ручаться, уследит каждую новую стадию воскресающей жизни природы и сам пробудится вместе с природой тоже по стадиям, но быстрее ее. Напускное хладнокровие оказывается лишь вязанкой соломы, положенной поверх тлеющих угольев, и страсть к охоте так же постепенно и быстро с наступлением весны охватывает все существо охотника, как пламя солому при первом дуновении ветра.

Было бы ошибочно думать, что тоску зимой испытывает только то меньшинство охотников, которое не имеет определенных занятий помимо охоты. Мне кажется даже, что зимняя охотничья тоска такая же неизлечимая (хоть, конечно, несравненно более легкая) болезнь, как и тоска по родине. Как эта последняя лишь облегчается, но не излечивается врачебными средствами, так и она лишь умеряется, но не устраняется какими бы то ни было занятиями.

Мечты и грезы

Не знаю, насколько это применимо и применимо ли к другим, знаю только, что ко мне — вполне. Достаточно будет сказать, что в 75-м году я готовился к экзамену зрелости, которого в высшей степени боялся тем больше, что был в восьмом классе на второй год, а следовательно, ставил на карту очень и очень многое, и за всем тем тоска по охоте очень часто давала себя чувствовать. Сплошь и рядом в моих сновидениях экзаменаторы превращались в вальдшнепов и бекасов, и, наоборот, вальдшнепы и утки — в учителей.

Один из этих снов, самый замечательный по своей оригинальной нелепости, я не забыл даже и до сих пор. Как сейчас помню, пробившись до двух часов ночи за «биномом Ньютона» или, кажется, за соединениями и сочетаниями, я заснул и вижу, будто сижу в экзаменационном зале, а окружной инспектор, которого ждали в этот год к экзаменам и особенно боялись, взрезывает пакет с темой по словесности, и вдруг оттуда вместо темы вылетает вальдшнеп; я вздрагиваю и просыпаюсь.

Да и наяву в эту странную для гимназиста пору мечты об охоте меня не покидали. Часто случалось останавливаться на полуфразе или даже на полуслове и, не мигая в течение 10-15 минут, смотреть из окна на двор, где посторонний беспристрастный наблюдатель не увидит ничего, кроме пары домашних уток на грязной луже да ноздреватого, грязновато-серого комка снега. Смотрю я, бывало, на этот комок и от всего сердца радуюсь, когда вдруг частица его обвалится и расплывется в воде.

Не пройдет и минуты, как уж воображение перенесло меня, облаченного в «охотничьи доспехи» куда-то далеко-далеко за город, грязную лужу превратило в громадное озеро, а домашних уток — в диких; остается только выстрелить по ним; но вдруг нечаянно сдвинутая тетрадь, упавший карандаш и тому подобное пустячное обстоятельство возвращают меня к действительности, и я с новым ожесточением принимаюсь за прерванное дело.

Радость от весеннего пробуждения

…Случилось мне прочесть, будто для охотника как бы не существуют красоты природы, что ему не до восхищения ими. Не стану судить, насколько такое мнение справедливо вообще, скажу только, что, на мой взгляд, оно не всегда и не везде применимо.

Я твердо убежден, например, что охотник, шаг за шагом следя весной за возрождением природы, не может не восторгаться, хотя бы со своей специально охотничьей точки зрения, хотя бы это чувство и мотивировалось одними охотничьими расчетами и надеждами.

Эти последние к тому же, мне кажется, служат лишь исходным пунктом, никак не больше. Хоть и говорит Некрасов, что восход зари «равнодушно встречают псари» и что «пробужденной природы картиной не восхитится из них ни единый…».

Но, во-первых, это — псари, у которых к тому же «с толокна животы подвело», а во-вторых, вряд ли такой взгляд безусловно распространяется хотя бы даже и на псарей, вряд ли «ни единый» из них не восхитится «природы картиной». Скорей всего, каждый восхитится, но восхитится «про себя», а пожалуй, даже безотчетно для самого себя. Восхищение природой и понимание ее красот, несомненно, ослабляется посторонними соображениями и житейскими мелочами, но ослабляется только до некоторой степени и все же существует.

Несмотря на усиленные занятия 75-го года, я и на этот раз уследил почти от начала до конца наступление весны, насколько это достижимо в городе. Теперь нет, конечно, возможности точно передать то, что переиспытано назад тому семь лет, да и вообще передавать чувства во всей их полноте вряд ли возможно.

Как передать, например, то чувство радости или удовольствия, которым я проникался, глядя на почерневшую дорогу, на первого прилетного грача, на первую проталину, на весело чирикающих воробьев. Чем объяснить, что протаявший на пригорке луг сделался для меня предметом неистощимого внимания, что я по нескольку раз в день наблюдал, как он больше расширяется и зеленеет, как передать, наконец, мысли и чувства, волновавшие меня при этом?..

До начала апреля таяло мало: с вечера подмораживало, и утром по дороге в гимназию только летняя песня синицы напоминала, что на дворе конец марта. Впрочем, торопясь в гимназию, я не имел времени для наблюдений, зато на возвратном пути домой, проходя по безлюдной Дворянской улице, состоящей почти из одних садов, забывал об обеде, шел «нога за ногу» и непременно простаивал около часа на самом возвышенном ее пункте, откуда были видны луга, поле, лес и две подгородные деревни.

С этого же места я иногда слушал пение жаворонка, а чаще просто журчание вешних ручейков, предпочитая его тогда самой лучшей музыке. Часто не замечая ни прохожих, ни того, что стою чуть ли не по колено в воде, уносился я куда-то в заоблачный, идеальный мир не только от всевозможных герундивов и супинов (глагольные формы в латинской грамматике. — Прим. редакции), парабол и гипербол и от разных октаэдров и икосаэдров, которые в течение девяти лет успели-таки достаточно надоесть, но и от многого другого. Конечно, это до некоторой степени меня компрометирует, но все же…

Стремительные сборы

За город и главным образом на охоту тянуло меня давно и очень сильно, но близость экзаменов мешала как нельзя быть больше. Наконец, удалось «урвать» денек без особенного ущерба для занятий. День этот, как сейчас помню, был четвертое апреля и воскресенье.

С вечера мы уговорились с братом Колей идти пешком как можно раньше утром на десятую версту к «Макарову пчельнику». Поужинали и улеглись спать раньше обыкновенного, но заснуть я не мог очень долго, что, впрочем, не помешало проснуться до восхода солнца.

Заряды (в неимоверно большом количестве) были приготовлены чуть ли не за неделю, для отвода глаз полиции, а главное во избежание неприятной встречи с гимназическим начальством ружья накануне были разложены и старательно обмотаны по частям полотном; длинные охотничьи сапоги собственноручно смазаны и поставлены около кроватей; задерживал нас только чай, которого мы и выпили по настоянию домашних по стакану с лихорадочною торопливостью, причем немилосердно жгли рты.

Наконец, облеклись в гимназические шинели и, держа под рукой ружья, вышли из дома. На улице был полумрак и тихо. Как бы обгоняя друг друга, шли мы очень быстро и на восход солнца были уже за городом. Здесь с первых же шагов на нас повеяло чем-то животворным, почувствовался запах почек. В первый раз в этом году пахнуло весной благодаря раннему мелкому теплому с ветром дождю (раньше было только тепло, сыровато и ветрено).

С живейшим чувством удовольствия пробирались мы по проваливающейся на каждом шагу дороге, полною грудью вдыхая свежий и сыроватый воздух и с каким-то даже наслаждением промачивая ноги.

С риском для жизни

Огромные стаи журавлей то и дело пролетали высоко над нами, и в их крике на этот раз мне слышалось столько же беззаветной радости, сколько в позднюю осень глубокой и невыразимой тоски. Первой стае мы так обрадовались и так неожиданно увидели ее над собой, что, как бы сговорясь, выстрелили залпом вверх, и «обессилившая» мелкая утиная дробь посыпалась на наши же головы.

Гуси тоже попадались громадными станицами (стаями). Наконец, около речки на пригорке увидели мы тройку пигалиц и стали к ним красться, причем ползли, обгоняя друг друга даже на четвереньках, но пигалицы, разумеется, все-таки не подпустили на выстрел и, перелетев значительное пространство, сели.

Снова началось преследование и опять с тем же успехом. Таким образом мы гонялись за ними, пока не перегнали за ручей. Впрочем, последний ручьем или речонкой назвать можно только летом, тогда он действительно «воробью по колено»; а теперь он несся таким широким разливом, с такою силою уносил громадные льдины, руша, ломая и захватывая с собой все попадающееся па пути, начиная с сухого дерева, поваленного в его русло осенним ветром, и кончая старым женским башмаком, что скорее заслуживал название реки.

Переход через эту речку был сопряжен едва ли не с опасностью для жизни. Пришлось переходить по тоненькой, без малейших признаков перил жердочке, какими-то судьбами уцелевшей после крушения моста. Я перебрался, балансируя ружьем, благополучно, но брат с первых же шагов оступился и… перешел уже по шею в воде, причем силою течения его отнесло сажени на две вниз; ружье, хоть и подмоченное, уцелело.

К счастью, невдалеке была и цель нашего путешествия — «Мажаров пчельник» (отчего «Мажаров пчельник», а не пчельники Мажарова, положительно недоумеваю. — Прим. автора). В избушке на пчельнике мы нашли два полена сухих дров, затопили печь и несколько пообсушились. Полотно, которым были обмотаны ружья, оказало на этот раз незаменимую услугу, им мы сперва протерли ружья, а затем вместо сырых носков обвертели ноги.

Кругом пчельника в котловине росло десятка два деревьев среднего липняка с подседом, а дальше, по полугорью, мелкие кусты; внизу — пойма с высоким камышом и тальником. Проталин было очень мало, в крупном лесу кое-где у корней, а в кустах по полугорью только сверху и снизу. Ходьба была положительно адская: снег сделался как зернистая икра, и по нему приходилось, как бы вплавь, передвигать ноги движком.

Восторг на грани безумия

Только что я выбрался на поляну, выжженную еще по осени, как с легким шумом поднялось что-то рыжеватое и потянуло вдоль кустов. Целился я или нет, положительно не помню, да и вообще не берусь передать этот короткий промежуток между взлетом и выстрелом.

Вернее всего, что в это время я действовал безотчетно, как автомат. Думаю так потому, что и после выстрела, когда вальдшнеп ткнулся уже в снег и бился в предсмертных конвульсиях, было одно мгновение, когда я стоял, как говорится, разиня рот и не веря собственным глазам.

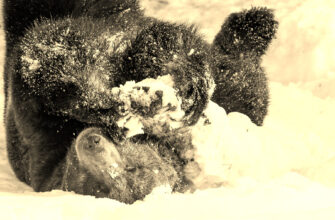

Затем наполовину опомнился, схватил своего первого вальдшнепа обеими руками, стал креститься, целовать его, плакал, смеялся, наконец, кувырком полетел вниз к пойме и опомнился, лишь окунувшись головой в лужу. Если бы кто-нибудь проходил в это время мимо, наверное, счел бы меня за сумасшедшего.

Такое восторженное состояние помимо ранней молодости объясняется, быть может, и тем еще, что я человек слабонервный, а в то время нервы были в сравнительно большом напряжении «благодаря» экзаменам; к тому же, и это главное, вальдшнеп был первый в моей жизни и первый прилетный в этом году.

Стрелял я, нужно заметить, до этого случая по сидячим почти отлично, а влет убил только пару уток и клинтуха (голубя, живущего преимущественно в условиях дикой природы. — Прим. редакции). По вальдшнепам стрелял, но всегда неудачно, и убить вальдшнепа было для меня настоящей заветной мечтой.

Радость моя, однако, омрачалась тем, что Коля проходил часа три, убил только дрозда и, хотя разделил мои восторги, по-видимому, завидовал, что заставляло меня как-то даже совеститься своего полного и очевидного торжества и дразнить его казалось слишком жестоким.

Проходили мы или, вернее, пролазили еще с час и, ничего не найдя, отправились домой. Переправились на этот раз благополучно и к вечеру шли уже городом к дому, причем забыли всякую предосторожность и своего первого вальдшнепа несли у всех на виду поочередно. Умышленно даже, несмотря на сильную усталость и чувство голода, дали крюк и пронесли его торжественно мимо одного знакомого охотника в надежде, что он увидит в окно и позавидует.

К сожалению, его не было дома, и труды наши пропали даром; зато вечером, когда он явился к нам сияющий, желая подразнить, показывал вальдшнепа, мы ответили тем же, и памятный в моей охотничьей жизни день четвертого апреля 1875 года окончился полнейшим торжеством удовлетворенного самолюбия, далеко, впрочем, не злокачественного.

П. Ф., село Жмакино Саранского уезда, 1882 год