Зима прошлых 1879/1880 годов была крайне неблагоприятна для всего Туркестанского края своими холодами и продолжительностью. В Семиреченской области и в северных степях Сыр-Дарьинской выпали большие снега, стояли упорные морозы, часто гудели непроглядные степные вьюги, погубившие массу скота у кочевых киргизов.

Стояла зима и в Ташкенте, и в Фергане, и в Заравшанском округе (под Самаркандом), не так, разумеется, холодная, но продолжительная. Часто выпадали снега, лежавшие по две, по три недели; потом шли дожди по целым неделям, а там опять снега с холодным сырым ветром, и так почти до начала апреля.

Все это повело к весьма значительному возвышению цен на предметы первой необходимости, к падежу скота от сырости, холода и бескормицы. Вообще зима была тяжелая для южных областей и разорительная, гибельная для северных: год из годов вон…

Фазан и куропатка

Сильно досталось от небывалой здесь зимы людям и домашним животным, не меньше вытерпели и дикие, разумеется, преимущественно местные, оседлые; пролетные, северные гости: гуси, утки, бекасы, гаршнепы, перепела и прочие выдержали зиму сравнительно недурно — не было сильных морозов, а продолжительность зимы повлияла только на их более поздний отлет.

Но местные — великолепный фазан-белошейка и красная каменная куропатка — потерпели так, что, вероятно, долго не поправятся. Особенно это заметно под городом Ташкентом и в окрестных Курамитских горах.

Фазан-белошейка водится под Ташкентом, в прилегающей с юга обширной Чирчикской долине, в камышах, занимающих большие площади среди болотистых рисовых полей. В камышах он выводится и кроется от преследования; корм ищет на рисовых полях, когда с них спустят воду, уберут посевы и они совершенно высохнут. Поэтому фазаны сохранились только по глухим камышам по Карасу (большая ирригационная канава на юге долины) да в тех частях, где имеются заросли колючки (джинглисс), вообще в глухих местах долины.

В окрестных горах и предгорьях красная куропатка уменьшилась в числе до того, что в местах, где их водились сотни, к весне осталось две-три пары. Прошлой зиме мы обязаны также и тем, что тигры, появившиеся было в окружающих пригородные кишлаки (селения) камышах, отошли на более приличную дистанцию, и теперь о них почти не слышно…

Как заметно из расспросов, подобное уничтожение местной дичи под Ташкентом имеет свои периоды. Так в зиму 1871/1872 годов, такую же холодную и продолжительную, сильно потерпели фазаны, хотя и меньше, чем в прошлую: камышей было больше, а народу меньше в долине.

С того времени в течение десяти почти лет фазана развелось было очень много, несмотря на истребительные охоты, на увеличение населения и разработку камышей под рисовые посевы.

Фазан-белошейка — птица сильная, бойкая, и истребить его охотою не так легко, как это кажется с первого раза. Он требует приноровившегося охотника и особой собаки — не стомчивой до последней степени и не имеющей мертвой стойки (при стойке птица убегает из-под носа, как заяц).

Прошлым летом охоты на фазанов, бесспорно, самой лучшей из охот, под Ташкентом почти не существовало. Фазанов мало, охотники — кто ушел в Кульджу и на южные перевалы к Кашгару — караулить китайцев, кто на Амударью, другие просто разбрелись как-то; даже и «камышевщики» (промышленники) мало охотились — большею частью попали под красную шапку при сборе весною бессрочно-отпускных.

Болотно-луговая и водоплавающая дичь

Специально «фазаньих охотников» осталось здесь два-три человека, да и тем волей-неволей пришлось превратиться в «бекасятников». Бекасов здесь по обыкновению было видимо-невидимо, и они сильно поплатились за фазанов, хотя все-таки счастливы тем, что «Китай войною поднимается»…

Бекасы здесь появляются в конце июня (местного вывода), но настоящая охота на них открывается в августе и сентябре, когда появятся прилетные (из камышей Кара-узяка—под городом Перовском и из Западной Сибири).

К этому времени с рисовых полей спускают воду, рис выжигают, и весь бекас с кочковатых болот сваливается на грязи по жнивью; здесь стрельба легка, бекас отъедается, отлично выдерживает близкую стойку — словом, нечто вроде «грибов собиранья» у хорошего стрелка и самая беспутная пальба у плохого…

В половине октября, конца ташкентского лета, массы бекасов сваливают дальше на юг: в Фергану, Бухару, Афганистан, но много остается и на зиму.

Гаршнеп появляется позже — в половине сентября; охоты на него почти нет — мала очень птичка для одного, для другого — стрельба уж очень легка, да и много: из-под собаки, как мухи, порхают в разные стороны…

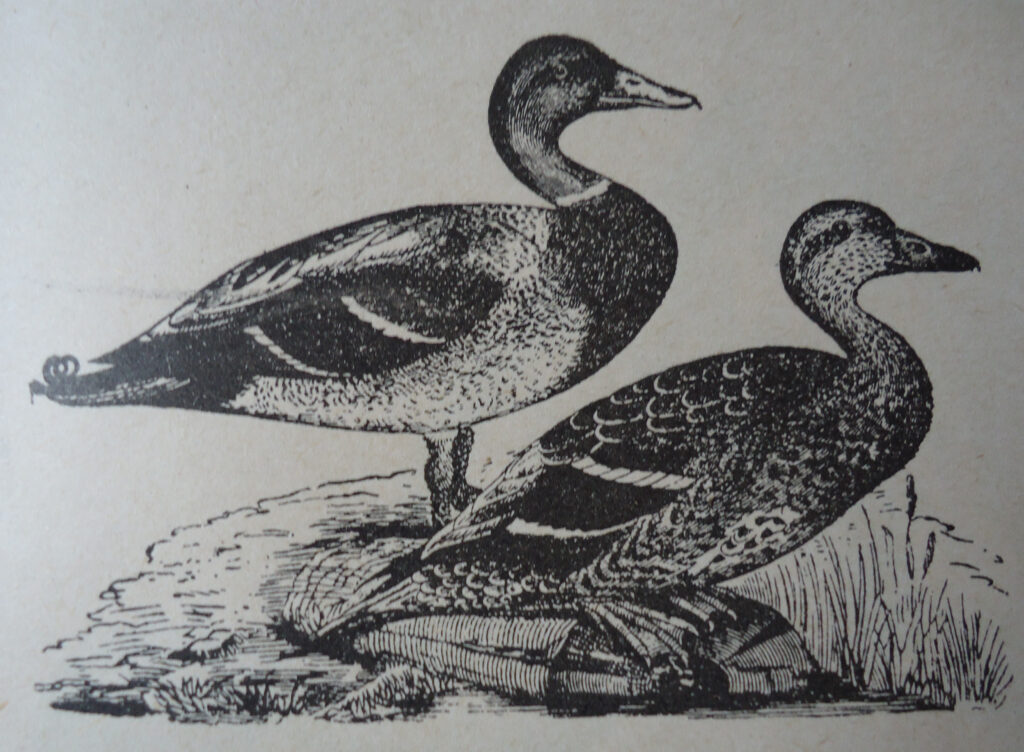

Уток по обыкновению истреблено достаточное количество на вечерних перелетах на рисовых полях; их всегда бьют много, и неурожая на них почти не бывает — места очень уж привольные для этой дичи.

Здесь летом водятся утки: кряковая, чирок — половый (грязнушка) исключительно, и мелкая чернеть с красною головкою (зоологического названия не знаю); другие породы встречаются как редкость. Во время весеннего пролета (в феврале и марте) встречаются шилохвости, серые, широконоски, чирки-коростельки и крайне редко свиязь.

Промысел для местных жителей и развлечение для искателей редкостей

В конце ноября; когда появились было заморозки, пошли разговоры о прилете вальдшнепов, но потом замолкли. Здесь на эту дичь в течение зимы (с декабря по февраль) есть охота в обширных садах туземного города, но в следующем виде: проходил пять дней — убил одного, а то так просто только видел мельком, то есть охота для искателей редкостей…

Дупелей нет вовсе, ни местных, ни прилетных на зимовку, и не только под Ташкентом, но даже во всех южных областях края. (Изредка попадается зимою какой-то особый вид бекаса, называемый охотниками «южным дупелем» и «индийским бекасом». — Прим. автора.)

Пролета перепелов прошлою осенью здесь не было почти вовсе. Это обстоятельство крайне странное и замечено мною в течение пяти лет только в первый раз. Они появляются здесь обыкновенно в августе, а в конце октября их так много, что туземцы-сарты и киргизы на полях проса, куглака и шаша (чечевицы) ловят их просто сетками по нескольку сот штук в день.

Во время охоты за фазанами на рисовых полях они мешают ужасно — вырываются из-под собаки пискливыми роями и часто сбивают ее с толку.

С сентября по декабрь мною их поднято только несколько штук и притом в таких местах, где в прежние года они попадались тысячами; в начале текущего января я нашел их в обыкновенных местах их зимовок — по окраинам густых камышей — и притом в небольшом количестве, то есть в нормальном для этого времени года.

Массы их обыкновенно спускаются на зимовку позднее. Объяснение этого факта должно быть одно — вероятно, в более северных широтах перепела не выводили до случаю холодной весны.

В противоположность прошлогодней зиме зима текущего года (1880/1881 года) стоит крайне теплая. В конце декабря выпал было снежок в палец толщины, но и тот пропал дня через два. Теперь (половина января) погода стоит хотя и не совсем ясная, но теплая, нет ни мокрого снега, ни дождей, нет даже и признака заморозков по ночам, между тем январь здесь — самый холодный месяц в году.

Благодаря этому пролетной дичи как-то мало видно, вероятно, держится по северным степям и речкам (озеро Иссык-Куль, реки Чу, Талас, Арыс, среднее течение Сыр-Дарьи и прочие), а до нас еще не долетела. Под этой ожидаемой прилетною дичью я подразумеваю уток (преимущественно кряковых), гусей и дудаков (дроф. — Прим. редакции).

По холодным зимам кряковые здесь держатся обыкновенно по реке Чирчику — на каменистых перекатах и под незамерзающими большими арыками — в огромном количестве; много также и гусей, но вдали от города — в нижней половине Чирчикской долины, а главное — в соседней долине реки Ангрена.

Дудаков много по окрестными степям; русские на них почти не охотятся: ездить далеко, да и строги очень. За всех отвечает кряковая утка: ее бьют охотники и промышленники, сарты и киргизы ловят сотнями…

Ев. Смирнов, январь 1881 года. Иллюстрация подобрана автором