Вижу: дело плохо. Я нахлобучил тогда на глаза шляпу и весь превратился в слух. Так я сидел, уткнувшись в колена, долго, быть может, более часа, и это помогло. Ночь была безоблачная, но темная; я просидел еще часа три и, соскучившись бесполезным ожиданием, собирался было уже уходить, как сзади в чаще послышался шорох, а затем легкий свист. Это Степан Иванович шел ко мне. И он, как и я, ничего не видел.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО — В № 3 (130), № 4 (131), № 5 (132), № 6 (133) и № 7 (134).

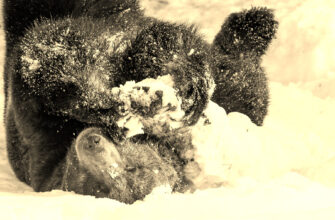

Михайло Иваныч на фуражировке

Укрывшись за кустом, зажгли мы спичку, посмотрели: половина первого, пора ехать… Пошли к повозке. Поровнявшись с прежней моей засядкой, я не вытерпел, однако, чтоб не потащить Степана Ивановича туда. Сердце не камень.

Легонько пробравшись по чаще, рискуя на каждом шагу попасть в когти топтыгина, мы вышли на берег. Осмотрелись… ничего. Степан Иванович хотел было уже закурить трубку, как налево, на просветине, я заметил какой-то новый предмет, которого раньше не было: не то коряга, не то большой камень.

Минуту спустя предмет зашевелился, подался ближе к воде. Значит, не коряга, а сам Михайло Иваныч на фуражировке. Он был от нас шагах в 80 и, по расчету нашему, должен был идти на нас. Мигом мы присели и приготовились.

Тут же было заключено условие, чтоб первым стрелял я, а потом, когда я заряжу ружье, — Степан Иванович. Решили мы так потому, что ружья у нас были шомпольные, заряжающиеся медленно вообще, а в темную ночь… и еще того более; следовательно, рассчитывать на верный выстрел в такую темень нельзя; между тем раненый медведь бросается на выстрел и с остервенением лезет на охотника, так что другой выстрел необходимо иметь в резерве, чтобы встретить им в упор.

Медведь все подходил. Я прицелился… ничего не вижу: одна темная масса; где голова, где зад — не разберешь. А он уж близко. Степан Иванович нетерпеливо толкает меня в ногу; я опять целюсь, изловчаюсь, но все не стреляю еще, желая подпустить ближе и уложить наверняка. Степан Иванович в нетерпении что-то шепчет, я молчу; наконец, вижу зверь в меру: шагах в 20.

Медвежий вой

Я взял по стволу, но куда… и сам не знаю. Громко раскатился выстрел, и медведь завыл да так жалобно, как воет голодная или потерявшая хозяина собака. Мне даже больно стало, что я так предательски поступил с существом, не сделавшим мне никакого зла. Степан Иванович, напротив, далек был от такой сентиментальности: не смолкли еще последние звуки воя, как над ухом моим грянул оглушительный выстрел, и медведь снова так же, если еще не жалобнее, завыл.

Признаюсь, такого афронта (обиды, оскорбления, резкого отпора. — Прим. редакции) со стороны товарища я не ожидал: мы остались без выстрела, а между тем зверь, направившийся было после моего «угощения» в лес, теперь вернулся назад. Кроме двух не заряженных еще ружей, мы ничего не имели: ни револьвера, ни ножа. Положение опасное, если принять во внимание, что раненый мишка держится суворовской тактики: «Быстрота, смелость и натиск». Разъяренный, он лезет зря, ничего не разбирая, и часто побеждает.

Год тому назад как раз против того места, где охотились мы, на другой стороне Байкала, разыгралась, например, такая драма. Известный алхинский охотник-кузнец, давно переваливший через рокового сорок первого медведя, повстречался с одним мишкой в лесу и ранил его между ребер.

Медведь бросился на охотника, тот — за толстую лесину, и пошли ходить кругом. Желание напакостить друг другу у обоих было чрезвычайно сильно, и вот кузнецу удалось как-то пырнуть противника в бок ножом и раз, и другой, а тот, вероятно, тоже изловчился как-нибудь да и сгреб неприятеля.

Пошла борьба насмерть и смертью кончилась для обоих; медведь вырвал кузнецу плечо, изорвал грудь, спину, изжевал руку, с затылка на лоб заворотил кожу и, отошедши от того места шагов 100, издох, надо полагать, в страшных мучениях, потому что у самого у него, кроме пули и двух ножевых ран в боку, оказался вырван глаз, вырезан язык, проткнута насквозь лапа, изрезана морда и в нескольких местах распороты верхние покровы брюха до самой брыжейки. Кузнеца нашли в полуверсте от места кровавой битвы навеки уснувшим в сидячем положении под деревом.

Перезарядка в темноте

Предвидя подобные случайности, мы и условились иметь в резерве один выстрел. Но что поделаешь со страстью?.. Не выдержал мой товарищ, старый медвежатник и, пожалуй, прав. Да и многие ли бы выдержали, видя ускользающего из рук зверя?..

Мешкать было нечего: я поспешил зарядить свой штуцер, Степан Иванович возился со своим. Что-то дело у него не спорилось, а зверь все приближался; то ложился, то припадал к земле — видимо, искал места, где бы отдохнуть. Шагах в 15 от нас он топтался на одном месте, кажется, прилаживаясь лечь; нужно было бы стрелять, да Степан Иванович не готов. Я тороплю его, а он шепчет:

— Стреляйте.

— А Вы готовы? — спрашиваю.

— Нет.

— Ну так и стрелять нечего: это ведь не собака! Да и темно — в убой не попадешь… потом как станем отбиваться пустыми руками? — ворчливо сказал я.

— Помилуйте! Неужели вдвоем-то не управимся с ним? — отчаянно завопил Степан Иванович совсем громко, причем колоссальная фигура его во весь рост вырезалась на темном фоне ночи. Внушительна была она, нечего сказать, но я все-таки не стал стрелять. Зверь, должно быть, заметил нас и потянул в лес.

— Фу ты, дьявольщина! И что сделалось? Не могу зарядить этой подлой фузеи, — сердился Степан Иванович.

— Зверь ушел, — заметил я.

— Не уйдет! Завтра найдем! — утешался мой товарищ, и этому можно было поверить, так как зверь, казалось, ранен был смертельно.

Заключение такое мы вывели из того, что, во-первых, вслед за выстрелами медведь очень хлопотал о лежке и даже не в силах уже был броситься на врагов; а во-вторых, ружья наши надежны: у меня прекрасный австрийский штуцер, пробивающий в 400 шагах две бревенчатые стены, а у товарища также штуцер, сделанный по заказу на Ижевском заводе, семилинейного калибра (17,78 миллиметра. — Прим. редакции), бьющий также далеко и садко.

Где же зверь?

В 6 часов утра следующего дня мы уже ехали на поиски. За нами бежала «наша надежа» в виде шести зверовых собак, захваченных у живущего на Мурине же известного зверопромышленника — тунгуса Дунаева.

Но «надежа» нас обманула: ни одна из собак в лес не пошла. Степан Иванович сердился, ругался, а горю пособить все-таки не мог. Оказалось, что Дунаев, хотя и известный зверовщик, но от хороших собак у него остались одни лишь воспоминания, собаки же, данные им нам, представляли собою жалкую «калечь», которую мы и посоветовали ему перевешать.

После такого реприманда (неожиданного оборота дел, выговора. — Прим. редакции) со стороны собак мы сами полезли по лесу… и именно полезли, потому что ходить там нельзя: сланец ужасный и сплошной бурелом. Вековые кедры, вывороченные с корнями, лежали один на другом, а в иных местах — ярусом саженей в 5 вышины (около 10,6 метра. — Прим. редакции). Перелезешь через один — перед тобою вырос другой, еще больший; обойти невозможно, да и ни к чему, потому везде одно и то же.

Поневоле полезешь через верх или по-собачьи низом, по щелям, между стволами — словом, где только возможно. Для такого путешествия нужно иметь большой навык и осторожность, иначе легко переломать ноги или наткнуться на мишку, притаившегося где-нибудь за колодою или в густом сланце. Последнее было особенно страшно для нас, так как мы искали раненого, а он лют и зла не прощает.

Часа четыре лазили мы бесполезно по лесу и, наконец, измученные, еле передвигая ноги, выбрались ни с чем к повозке. В тот же день мы уехали домой, с тем чтобы Степан Иванович, взяв дома свою собаку, возвратился назад на поиски.

На шестой день я получил от Степана Ивановича записку следующего содержания: «Исполать (Спасибо. — Прим. редакции) Вашей предусмотрительности и Вашему замечательному хладнокровию! Вы правду сказали «медведь — не собака…». Такой зверины я не видывал еще: просто страшилище, которое стерло бы нас в порошок. Но, увы! Он все-таки погиб для нас. С помощью своего Моськи нашел я сначала лежку, где страдалец оставил с ведро крови, а немного далее и труп его, провонявший уже до того, что о коже я отложил попечение… не до будущего ли года?..».

Вынужденный перерыв

Таков был финал моей летней охоты на медведя…

Вслед за этим на Кругоморке началась так называемая дорожная чистка. Долгое присутствие на дороге целого скопища рабочих, понятно, угоняет зверя далее в тайгу; к тому же в начале июня у зверя начинается течка, продолжающаяся почти месяц, и он держится тогда дальше от населенных мест, а затем ему нет уже надобности ходить за добычею на Байкал, ибо в тайге пища готовая: молодые выводки птицы и зверя, потом — малина, брусника, смородина, орехи… все это ему в брюхо.

Осенью он ладит себе берлогу и ложится в нее с 1 октября, а в конце марта выходит оттуда совершенным красавцем: шерсть чистая, волос в волос, крепка, силою не выдернешь; сам он добрый и живой, но ненадолго. Послонявшись поблизости берега, мишка видит везде, куда ни сунется, наст, везде трещит, проваливается, ноги режет до крови, а толку нет… пищи добыть неоткуда: она под настом.

Когда-то, когда удается бедняге вырыть корень или бруснику, а то по целым дням живет на древесной коре, сиречь — на пище Святого Антония. Голод — не тетка, и спустя недели две мишка становится лют и дерзок, нападает на домашних животных, а иногда и на людей. Вот тогда-то и рыщет он по берегам, наведываясь, не вскрылось ли озеро. Но Байкал еще стоит и поживы почти не дает. Только с 9 мая вскрывается он, и тогда уж мишка оживает нередко лишь для того, чтобы умереть от руки вечного врага своего — человека.

Правду сказать, в это время бить медведя, собственно, и не стоило бы: шерсть у него начинает уже падать, имеет какой-то грязный красно-буроватый цвет и висит клочками; жиру и в помине нет, так что зверопромышленнику хлопотать здесь решительно не из чего, но нашему-то брату-любителю подавай хоть и такую животину, и то хорошо…

Охота на трубу

…Опыт прошлого года убедил меня, что выезжать на эту охоту 1-го или 2 сентября немного рано, почему я нынче выехал 7-го.

Когда-то Иван Иванович Киркер сильно приставал ко мне с просьбою свозить его на изюбра, да, правду сказать, я все уклонялся: не люблю я этих городских белоручек. Но нынче вышло так, что я должен был уступить ему. Иван Иванович — житель Иркутска. Он русский немец, молодой еще человек, ружейник, не подающий, впрочем, надежды сделаться охотником. Немец и «гароши шеловек», он в охоте не смыслит ни бельмеса. Охотиться с таким охотником — сущее наказание и лучше не связываться.

Приехал ко мне Иван Иванович 2 сентября, в самую отвратительную погоду: второй уже день валил снег, то утихая и уступая место солнышку, то снова начиная крутиться с еще большим ожесточением. Надежд на скорую перемену к лучшему не было, а Иван Иванович торопился ехать. Я, конечно, отговаривал его, как мог, и, наконец, решительно объявил, что не поеду, пока не установится погода.

А. Арандаренко, улус Торский, март 1881 года