Заячьи кнеи так многочисленны и в то же время так похожи одна на другую: те же мелоча и горки, те же овражки, долины и полянки, те же дорожки и гущавники, а между тем — здесь он ходит так, а там совсем иначе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩУЮ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Известно уже, что тронутый заяц делает круг. Первый круг обыкновенно бывает короток, но на протяжении его всегда есть два-три таких лаза, которыми пройдет всякий заяц, поднятый в той же кнее. Вот, в конце этого круга заяц добирается до логова, сбрасывает в сторону, хочет напетлять и надуть собак…

Налетели паратые гонцы, не дали опомниться косому, и вытолкнули его на второй круг, который бывает уже значительно больше первого. Заяц напрягает силы, отсаживается от собак, опять сбрасывает, вздваивает след, колесит стороною к логову… А на этом круге есть два-три лаза таких же, как на первом. Но не дают псы мешкать серому, и выпирают его на третий круг.

Маневры косого

Собираясь часто уже с последними силами, заяц далеко идет напрямик, вдруг бросается в сторону, вздваивает, встраивает след, перерезывает его поперек и, выбрав направление под углом к последнему, опять идет снурком, опять путает, припадает, и опять загибает угол, но в сторону логова, куда добравшись, ослабевший — начинает крепко западать… Вообще заяц на кругах употребляет всевозможные хитрости, чтобы отделаться от увязавшихся гончих.

Каких только проделок не творит он в критические минуты? Он даже ищет спасения иногда под кровом своего сильнейшего врага — в лисьей норе… Четвертого круга почти никогда не бывает: если собаки параты и вязки, а охотник не встретился с зайцем, они его возьмут чаще всего в конце третьего круга; но при таком гоне — не встретиться очень трудно.

Если же собаки пеши, да нечутьисты — они потеряют часто на втором и непременно на третьем круге. Наконец, если этого не случится, а заяц сохранил еще силу, он выбирается в поле, в болото, бросается между пасущимся стадом скота и так или иначе старается спасти свою шкурку, что ему иногда удается.

Все круги, описываемые зайцем под гончими, всегда имеют, если не две-три, то одну непременно (кроме логова) — такую точку, в которой пересекаются, другими словами, есть непременно такой лаз, которым заяц проходит на каждом кругу. Знание вот таких главных лазов и необходимо для охотника.

Все сказанное нами о лазах и ходе зайца относится к осенней охоте по чернотропу, которая, есть самая приятная охота с гончими. Тепло и мягко; всюду пройти можно, потому что все на виду — не засыпано снегом, а главное — подойдешь и подбежишь неслышно.

Выпадет снег — и многое изменится: но никогда память местности не играет такой роли, как в охоте по белому полю. Неопытный охотник, даже заучивший кнею осенью, зимою потеряется в ней — до такой степени снег изменяет наружный вид местности — и нужно иметь много чисто охотничьей сноровки, чтобы из множества белых лесных дорожек отличить именно те, которые охотнику нужны.

При теплой погоде и неглубоком снеге, и ход, и лазы зайца остаются те же; но, если снег лежит долго и новых порош нет, лес испестряется следами чрезвычайно, что частью затрудняет гоньбу, так как собака, привыкающая идти по порошам, сбивается и просится на более свежие из старых следов.

Зато в такое время легче определить лаз: заяц любит ходить под гончими по своим, протоптанным на ночных похождениях, дорожкам, из которых некоторые часто совпадают с его осенними лазами, таким образом и здесь надо помнить главные осенние лазы.

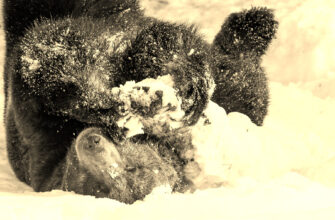

Но в глубокие рыхлые снега, когда ветви молодых сосен и елей, пригибаясь под тяжестью снега к земле, образуют непрерывные группы новых шатров, где зайцу тепло и уютно, характер его хода совсем изменяется. Ходит он на жиры и возвращается на лежку преимущественно дорогами, стало быть следу дает мало; если же глубокий снег выпал внезапно, то заяц целый день лежит не трогаясь, или потопчется буквально только около своего куста, и опять ложится.

Во всяком случае, в это время он лежит очень крепко и поднять его становится очень трудно; но поднятый, он сейчас же выбирается на дорогу, далеко уходит напрямик, делает отчаянный прыжок в сторону, и западает… собаки пронеслись и разметались, а он вскочил опять на дорогу и покатил прежним следом назад.

Если собаки справились скоро и опять повели, он все-таки держится дорог, сбрасывает на перекрестках, вновь западает при дорогах и только неотступное и долгое преследование может заставить его, ныряя в снегу, проскочить целиной; но в такую пору он большею частью бывает ранее убит на дороге, а если этого не случится, и он, потеряв голову, бросится в снег, то от хороших собак редко уходит.

Если же глубокий снег затянется непрочною ледянистой корой, тогда лучше вовсе не охотиться с гончими: заяц легко идет по верху, задавая шальные круги, а собаки проваливаясь, режутся, на первом уже круге, кровянят снег, и не могут вязко гонять. Особенно страдают в такую пору собаки со шпорами. Проваливаясь, они задевают шпорами за ледяную поверхность снега, и больно их надрывают.

Когда снега начинают таять и пропадать, в лесу образуются черные пятна — проталины, с каждым теплым днем захватывающие больше места; снег лежит только под густыми елками, во впадинах и вообще там, куда его больше нанесло и где меньше достают лучи начинающего пригревать солнца.

В раннюю весну это случается иногда еще в начале февраля, и вот тогда-то приходится заканчивать охоту на пестром поле. Не говоря уже о том, что в это время случается натыкаться на зайца беглого, иной раз в конец портящего охоту; пестрое поле имеет еще и другие дурные стороны: обрадованный исчезновением снега, заяц выбирает уже, по возможности, мягкую землю, и ходит, как на утрах и течке, так и в особенности под гончими, почти вовсе не давая следу. Привыкнувши же гонять по снегу, собаки скалываются чаще обыкновенная.

С приятелями — за ушастым трофеем

Ружейный охотник может хорошо охотиться с двумя собаками; а с четырьмя, так уже роскошно, приятно и добычливо. «Я, — рассказывает господин Сахацкий, большею частью охочусь один. Входя в опушку, размыкаю собак, а сам иду знакомою дорожкою, изредка посвистывая или покрикивая, чтобы они знали принятое мною направление.

Собаки чрезвычайно привыкают к голосу охотника и способу охоты; не показываясь на глаза, они постоянно ищут и вместе с тем держатся недалеко от охотника, подвигаясь за голосом. Поэтому помычка бывает всегда относительно недалека и отчетливо слышна охотнику — условие необходимое в одиночной охоте.

Но самая приятная охота — в компании с двумя — много тремя, хорошими охотниками. Охотники обыкновенно заранее условливаются, какие места брать, то есть откуда закладывать и куда тянуть. Если зайцев много, и охотники, уверены, что собаки поднимут скоро, то закладывает один (обыкновенно хозяин собак, к голосу которого они привыкли), а остальные идут на некотором расстоянии один за другим, дорожкою с той стороны кней, куда, по преимуществу, бросается заяц, поднятый в этой местности.

Нил Зарубин, 1885 г.

Рассказ о практиковавшихся в конце XIX столетия способах охоты приводится исключительно с целью ознакомления с историей охотничьего дела в России. В настоящее время охотники должны руководствоваться нормами действующего законодательства.