В русской охотничьей литературе при описании тетерева-березовика зачастую приводится странное заявление Брема о том, что «в Забайкалье тетерева доходят до такого ожирения, которое лишает их возможности подниматься с места». Факт этот, конечно, — сущая нелепость, но когда я жил в Чите и встречал в зимнюю пору тетеревов, то действительно нередко изумлялся их смелости и равнодушию, с которыми они смотрят на приближающегося к ним охотника, чего мне не доводилось замечать ни в окрестностях Иркутска, ни в других местностях России.

Коренной сибиряк

В ноябре 1857 г. стояли сильные морозы, а снегу, как и всегда в Забайкалье, почти не было. Чита в ту пору находилась еще, если можно так выразиться, в стадии зарождения, так что на теперешних главных улицах красовались тогда пеньки, а обширные березовые рощи располагались сразу за атаманским домом.

Тетерева во множестве держались под самым городом, и читинские охотники не ездили на охоту дальше пяти-шести верст.

Раз один из них, некто Павел Федорович Ермолаев, предложил мне составить ему компанию, и мы отправились с ним тотчас после обеда вдвоем, в маленькой тележке.

Павел Федорович принадлежал к разряду крупных читинских чиновников; он был кровным сибиряком: высокого роста, с суровым и строгим выражением черных глаз, как бы пронизывавших насквозь всякого человека, каждого смертного, который набрался смелости заговорить с ним; враг всякого модничанья, фиглярства, он держал себя просто, даже несколько грубовато, но в душе был человек добрый и безукоризненной, неподкупной честности. Охотник же он был горячий и понятия об охоте имел самые убийственные.

Я познакомился с Ермолаевым в то время, когда мои охотничьи познания начинали уже клониться к выходу на путь истинный; тем не менее, уважая в нем хорошего человека, я всегда слушал с полным вниманием его назидательные ораторствования о том, что бекас есть самая «плюгавая» дичина, которая может тешить только того, кто любит пальбу, а не охоту (между тем, сам он впоследствии вошел во вкус и сделался яростным истребителем долгоносых); что высшая степень охотничьего искусства состоит не в стрельбе влет «паршивых пичужек» и барского шатанья по болоту, а в меткой стрельбе пулей из винтовок и ловкого скрадывания сторожкой птицы, такой, как, например, гусь, дрофа, глухарь; что единственно полезные породы охотничьих собак представляют собою пудели, белковые да зверовые, а вывод остальных пород есть плод пустой барской затеи… Слушал я не возражая, но в душе приходил в полное негодование и глядел на своего строгого знакомца как на какого-то отступника, хулителя всего прекрасного.

Павел Федорович, несмотря на то, что ставил стрельбу из винтовок высшим искусством, сам стрелял пулей плохо и каждый год только собирался завести винтовку, между тем как охотился сначала с длинной харчистой одностволкой, затем завел какую-то грошовую двустволку, после чего сделал еще шаг вперед и выписал себе из Петербурга двустволку заграничную, легкую, не особенно длинную и отличавшуюся весьма красивой отделкой.

С приобретением новой двустволки наступили для Ермолова дни истинной муки: требуя от ценного ружья сообразного боя, он отмеривал для пробы двадцать пять и тридцать печатных саженей, стрелял в цель и оставался крайне недоволен. Стрельба по птице тоже не удовлетворяла его требованиям, заставляла каждую охоту изменять на всевозможные лады заряды и вместо благоприятных результатов вызывала одни лишь проклятия.

С двустволкой и винтовкой

В описываемый мною день Ермолаев, отправляясь на охоту, достал для себя у какого-то пресловутого читинского промышленника безобразнейшую кремниевую винтовку, а мне вручил свое антипатичное ружье, но с условием, чтобы и ему дать выстрелить из него разок-другой, если доведется.

Едва успели мы миновать так называемый атаманский дом, в котором еще в то время никто не жил, и увидать расстилавшуюся обширными островами березовую рощу, как Ермолаев велел кучеру остановиться, слез с тележки и, взбросив на плечо свою увесистую кремнягу, зашагал вперед гигантскими шагами.

— Да мы, Павел Федорович, разве не с подъезда будем охотиться за тетеревами? — изумленно вопросил я, насилу догоняя своего компаньона и увидав, что лошади направились в противоположную от нас сторону.

— Какой там подъезд? Чего еще выдумали! — сурово ответил он. — Лиха беда начало: и пешком подойдем отлично.

— Да неужели же они пешего человека подпускают к себе на такое расстояние, что можно из дробовика стрелять? Это — дело неслыханное! — возразил я.

— А вы знайте идите себе, нечего тут растабарывать! — сказал Ермолаев, не оборачиваясь ко мне, и еще пуще зашагал по направлению к березняку.

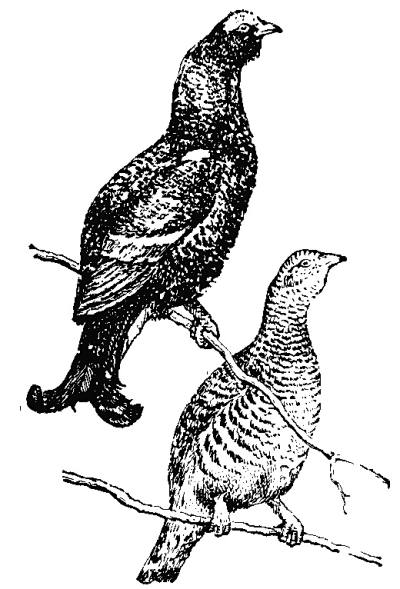

Миновав часть рощи, мы вышли на обширную площадь, окруженную таким же березняком, взглянули вдаль и к общей радости заметили, что в одном месте крайние деревья были решительно облеплены тетеревами. Табун состоял из курочек косачей вперемежку; всех птиц было далеко больше сотни.

— Ну-ка, возьмите на час винтовку да давайте сюда ружье, — проговорил Ермолаев, почти вырвавши у меня двустволку и, не спуская глаз с тетеревов, без всякой предосторожности начал подходить к ним.

Я, следуя за ним, с удивлением следил за этим новым способом охоты: свыкшись с убеждением, что тетерева никогда не подпускают к себе пешего человека ближе полутораста-двухсот шагов, я был уверен, что и теперь случится то же самое.

Заколдованные птицы

Но вышло иначе: приблизились мы к табуну шагов на сорок, а тетерева все преспокойно сидели на березах: одни тихонько кудахтали, другие усердно щипали почки…

Ермолаев прицелился, выстрелил и не убил ни одного. Птицы с шумом снялись с деревьев и целой тучей полетели вглубь рощи; остался один какой-то запоздалый косач, но и тот вытянул шею, собираясь удрать вслед за товарищами. Ермолаев перевел на него ружье: паф!.. — и этот улетел целехонек.

Я с изумлением уставился на стрелка и решительно не постигал, как он ухитрился не вышибить ни одной птицы из такой кучи.

Он же сначала как бы остолбенел, потом сердито нахмурил брови, свирепо взглянул на ружье, плюнул, выругался и начал торопливо заряжать его.

— Постой же, ты, подлое! Закачу я в тебя такой заряд, что или уж ты мне скулы своротишь к черту, или я добьюсь от тебя толку!.. — проворчал он, забивая последний пыж и уже на ходу надевая пистоны, и поспешил в том направлении, в котором скрылись тетерева.

Только мы прошли каких-нибудь двести-триста шагов, как увидели на высокой куржлеватой березе трех косачей и двух тетерок. Ермолаев подошел почти под самое дерево и вновь с необыкновенным старанием начал целиться.

Вспомнив его слова о зарядах, я опасался, как бы ружье не разорвало, и взирал на охотника с великим страхом. Но опасения мои были напрасны: после выстрела ружье только немножко оттолкнуло стрелка назад, а тетерева — совершенно так же, как и первые — улетели невредимыми.

Не успел еще рассеяться пороховой дым, как откуда-то взялась еще одна тетерка и села на верхушку березы, стоявшей шагах в тридцати от нас. Ермолаев опять выстрелил и на этот раз вышиб несколько перьев, но птица все-таки подобру-поздорову исчезла из виду.

— Это что ж такое за анафемство?! Пропади оно и ружье самое! — воскликнул Ермолов, разводя руками и, в свою очередь, уставившись на меня вопрошающим взглядом. — А?! Как вам понравится этакая прелесть? Ведь это черт знает что такое! Просто только и остается вот взять, да и расщепать об первое дерево! Будь оно проклято! Сволочь заморская!

И после этих слов Ермолов прибавил к легкой печатной брани сильную непечатную, со злостью пихнул ружье к дереву и начал закуривать папиросу.

Ружье виновато?

— Да, может быть, Павел Федорович, ружье-то тут и ни при чем? — сказал я из чистейшего и искреннейшего желания сказать ему что-либо в утешение и умнее ничего не придумав.

— Как — ни при чем? — удивился Ермолаев, сверкнув на меня своими огромными черными глазами и даже несколько попятившись назад. — Что ж, по-вашему, я промазал? Я мимо дал?!.

— Нет, что вы, как это можно? Ничего подобного мне и в голову не приходило! — конфузясь, оправдывался я. — Я хотел только сказать, не по той ли причине тетерева не убиты, что мороз велик? Они ведь бывают в это время до безобразия крепки к ружью.

— Что ж у них, другая шкура, что ли, вырастает? — заметил Ермолаев.

— Почему и как — я уж там не знаю, но вот Аксаков это пишет, — отвечал я и передал ему почти слово в слово все, что сказано в «Записках оренбургского охотника» по этому поводу.

Ермолаев рассмеялся, сказал, что он не верит никакому книжному вранью, а объясняет причину неудачи лишь тем, что ружье есть сволочь, не стоящая даже плевка.

— Да, надо правду сказать, чтобы там ни толковали, — заключил он, — а вот эти заграничные фигуристые ружья не стоят медного гроша, потому что все внимание в них обращено только на отделку. Если же кто желает приобрести хотя простое с виду, но настоящее, дельное ружье, то нет лучше тульского мастера Сушкина, — всех ваших Лепажей за пояс заткнет!.. Вот у меня старуха, да я за нее десяти заграничных ружей не возьму, даром что все винты ходуном ходят! Ругаю себя, что теперь не захватил ее с собой… Уж ни один выстрел не пропал бы даром, головой ручаюсь!

— Так зачем же вы, Павел Федорович, выписали новое ружье, когда у вас старое так хорошо? — спросил я.

— Да так вот себе, сдуру! — отрезал Ермолаев и не стал больше распространяться. Он передал мне обратно двустволку и указал, куда идти разыскивать улетевших тетеревов, с тем, чтобы я после вышел на дорогу; сам же он обойти какой-то островок. Взбросив опять, как легонькую тросточку, винтовку на плечо, он тотчас же скрылся за чащею.

Странности продолжаются

Проводив глазами своего компаньона, я взял в руки двустволку, осмотрел ее со всех сторон, подивился, почему она бьет так плохо, и решил, что или заряды кладет Ермолаев несообразные, или просто-напросто «пуделяет» от горячности.

С этими мыслями я зарядил ружье (прибавив по своему усмотрению щепоточку пороху) и, забросив его за спину, пошел в том направлении, в котором скрылся встреченный нами вначале табун тетеревов.

Пройдя с полверсты, я увидал на белом фоне березовой чащи несколько черных пятен; сделал десять-пятнадцать шагов вперед, и глазам моим представилось то же, что в начале охоты: тетерева кучно сидели на мелком березняке и занимали весьма большое пространство.

Я обомлел от восторга, взял ружье к прицелу и начал осторожно подкрадываться; вот я приблизился шагов на сорок — тетерева не замечают моего присутствия и преспокойно клюют почку; я уменьшил расстояние еще шагов на пятнадцать, и они все-таки не улетали; тут я остановился у дерева, положил для верности прицела на него ружье и, затаив дыхание и выбрав, где птицы сидят покучнее, выстрелил. Посыпалось несколько перышек, тетерева же все сорвались с мест и замельтешили в воздухе. Я пустил им вдогонку еще несколько пуль, но, увы, не упало ни одной птицы.

Удивлению моему не было границ. Я долго стоял на месте, точно окаменелый, и смотрел на ружье, как на что-то загадочное. «Черт знает, что за ерунда! В двадцати пяти шагах стрелял в целую тучу — и не убил ни одного… Непостижимо!» — думалось мне.

Видя стрельбу Ермолаева и лично испытавши такую незадачу, я счел излишним вновь заряжать ружье и пускаться в дальнейшие розыски, а потому выбрался из чащи и вышел на дорогу.

Немного погодя явился и Ермолаев. Он не видал больше тетеревов и возвращался с пустыми руками.

Поднялись у нас толки по поводу загадочного ружья; замечания Аксакова были уже признаны мною не заслуживающими внимания, и я вполне соглашался с Ермолаевым в том, что ружье действительно никуда не годится.

Что случилось с винтовкой?

Подойдя к лошадям, мы хотели было уже садиться в тележку, когда кучер указал нам на сидевшую на самой верхушке длинной сухой лиственницы тетерку, и мы пошли к ней.

— Ну-ка, давайте я ее срежу из винтовки, — предложил Ермолаев. — А вы станьте маленько впереди, я положу вам на плечо винтовку и буду стрелять, а то неловко без подставки.

Я беспрекословно прошел вперед и подставил плечо. Ермолаев прицелился, спустил курок… Чик! Осечка!..

— Ишь ты, дьявол, — не палить! Порох, видно, ссыпался с полки, — сердито проворчал он и подсыпал новую порцию.

Чик! И — опять осечка!.. Вновь слышится брань, которая адресовывается на этот раз тому, что затравка засорилась. Прочищается затравка, подсыпается на полку порох… И все без толку, винтовка вновь осеклась!..

И вся эта процедура продолжалась более четверти часа. Я замерз, стоя на одном месте, но Ермолаев, по своему сибирскому настойчивому нраву, не отступал, а сыпал самыми отчаянными проклятиями, околачивал закоченевшими руками кремень, чикал, чикал и выпалил, наконец, — с пятнадцатого раза…

Тетерка снялась и спокойно улетела.

Мы плюнули ей вслед, решили, что винтовка неприцельна и, закончив на этом свою охоту, поехали восвояси.

Теперь, говорят, в Чите не осталось ничего из того, что было там в описываемое мною время: все охотничьи угодья удалились от города, и, вероятно, встречу с такими смирными тетеревами теперь сочтут за нелепую выдумку.

Что случилось тогда с ружьями, выяснить так и не удалось. Впоследствии, как я узнал от Ермолаева, он пользовался ими без всяких нареканий и с неизменным успехом.

Иван Шведов, 1882 г.