И. В. прицелился, спустил курок, но — о, ужас! на полке кремневого ружья (каковы все «турки» у вышерцев) вспыхнул порох и началось шипение — верный признак, что в ружье порох отсырел. После оказалось, что хозяин ружья, вынувши его из лодки, подсыпал на полку, на всякий случай, как он пояснил — свежего пороху.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО РАССКАЗА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Секунд 10–12 шипел порох, наконец, раздался выстрел, но пуля, разумеется, пролетела мимо зверя, успевшего во время шипения подняться на дыбы и еще ближе надвинуться к И. В. Но тот не потерялся и, схватив ружье за конец дула, со всего размаха шарахнул им как холодным оружием по направлению к голове медведя. В ту же самую минуту Неумойка рванула мишку сзади, отчего он быстро повернулся назад, и удар ружья, направленный в голову, попал зверю по боку.

Преследование зверя

Страшно рявкнув, медведь бросился бежать. Неумойка за ним. К ней скоро приспел Соболька, бывший до того времени где-то на промысле в лесу и явившийся на лай товарища и на выстрел. К И. В. тоже подбежали оставшиеся рабочие. Наконец, когда и я присоединился, составлен был совет, на котором единогласно решено было преследовать зверя.

Быстрее лани помчался И. В. к лодке за ружьем, но догадливый Ванька — наш общий кашевар, — уже нес его ружье, пороховницу и прочие принадлежности стрельбы, найденные им в лодке, и попался И. В. на полдороге.

Скорым шагом отправились мы прямо на лай, слышавшийся от нас не менее как в полуверсте (свыше 530 метров. — Прим. редакции). Но вот лай заметно становился все ближе и ближе; вот стали уже доноситься до нашего слуха какие-то хриплые звуки; вот ясно уже слышали мы охриплое рявканье очевидно остервенившегося медведя; вот, наконец, увидали мы…

Но Боже мой! То, что мы увидали не может быть передано не только пером, даже кисть художника оказалась бы тут бессильна: чтоб составить себе ясное представление о подобных сценах нужно непременно видеть их.

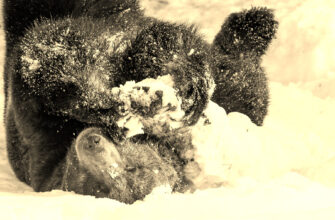

Громадный медведь, поднявшись на задние лапы, стоял в угрожающе-оборонительном положении. Открытая пасть его вся наполнена была пеной; то глухое рычание, то какое-то как бы чавканье вылетали по временам из этой пасти. Он со страшной яростью заносил попеременно то одну переднюю лапу, то другую вверх, повыше лба, с видимым намерением разнести в прах доведших его до исступления, юрких собачонок; но тяжкие удары его все сыпались мимо… Увертливые собачонки отскакивали как пружины…

Вот рванула сзади Неумойка. Быстро повернулся к ней зверь, быстро поднял и спустил для удара свою тяжелую лапу, но еще быстрей отлетела от него собака, а Соболька между тем рванула уж его с другой стороны… И туда занес он свою лапу, но Соболька уж далеко и удар опять пришелся мимо, тогда как Неумойка опять сзади, опять хватила, опять прочь…

Совсем рассвирепел медведь и кинулся в погоню за собакой, очевидно особенно ему надоевшей. Неумойка проворно и ловко отступила. С несвойственной быстротой сделал к ней медведь несколько прыжков, — с удвоенной юркостью увертывалась Неумойка. На выручку-же к ней подоспел вновь Соболька и усердно рванул сзади неприятеля…

Что-то страшно заклокотало у медведя в горле; как бешеный, ринулся он за Соболькой, зацепившимся, при быстром отступлении, за колодину и раза два перевернувшимся. Был момент, когда поднятая лапа медведя и его наполненная пеною пасть, отделялись от Собольки только на какой-нибудь один фут (около 30 см. — Прим. редакции) и когда я трепетал за Собольку более, казалось, чем бы мог трепетать сам за себя, если б был в положении Собольки.

Но вот медведь ударил лапой и… от колоды, за которую зацепился Соболька, далеко полетели во все стороны щепы… Тут раздался выстрел, вслед за ним другой… и медведь, как-то медленно, с какой-то особенной важностью, перевалился на спину, вдруг мгновенно вскочил, поднялся, встал на дыбы и опять медленно повалился на спину…

Собаки с страшным остервенением рвали его, но он уже не защищался, не рычал, не рявкал, только в горле у него что-то будто клокотало. Пена у рта обагрилась кровью, задние ноги повело судорогами; он весь быстро вытянулся, как бы собираясь встать, но только дрожь молнией пробежала по всем его членам, потом дрогнули все мускулы, и затем из пасти повалил сильный пар… Медведь был мертв…

Одна пуля попала ему в позвоночный столб и засела внутри, а другая прошла возле нижнего края сердца и прошла насквозь. Первый выстрел сделал И. В., второй — Устин. Но я слишком отдалился от главной нити рассказа… прошу читателя извинить меня, вспомнив, что я принадлежу к числу истых охотников, которым всегда свойственно увлекаться.

Схватка с хищником

— Да, П. В., — говорил Устин, продолжая свой рассказ о добытых им двух медведях, — чуть не заел проклятый мидмедь. Лесую это я векшу. Убил, проклятую, на кедру и она зачала было падать, да зацепилась, окаящая, за сук и осталась на ем. Вынул, это, я топор из-за пояса и стал стучать по кедру; кедр-то был не толстой, думаю — авось слетит. Бил, бил топором по кедру — не валится, гнус проклятый!.. Гляжу, недалеко рябинник высокий. Пошел я туды, срубил длинную палку, значит, чтобы векшу столкнуть, — не хотелось кедровку рубить…

Надо заметить, что вишерцы, в тех случаях, когда убитая белка замирает на сучке дерева и не падает, не задумываясь, рубят дерево, на котором осталась белка, хотя бы то был самый роскошный кедр.

— Вырубил это я добрый стяжек (жердь, палку. — Прим. редакции) и только что успел заткнуть топор за пояс, да взять стяжек в руки, как Лапка, сажени за две от меня, вдруг заревела благим матом. Гляжу, ан из-под искоря лезет Мишка. Винтовка не в заряде, да и приставил-то я ее к дереву, когда стяг-то рубил, значит, у меня в руках, окромя стяжка, ничего не было. Завидел это меня, проклятый, зафыркал и полез прямо ко мне. Счастье что снег-то был глубокий, — окаящего не держал, на трубли-то (на дыбы) он стать, значит, и не мог, а пурхался в снегу выше брюха.

А место попало густое-прегустое, — кругом чаща страшнеющая, — повернуться на лыжах и убегнуть от окаящей силы — неча было думать. Поднял я, это, свой стяг и думаю: «будь что будет, а раз, таки, дам». Проклятая морда совсем близко, в снегу, выставилась, я и хватил по ней что было мочи и, — чтоб ты думал, П. В.? — так тут окаящая сила и свернулся, а кровь из рыла так и полила. Я в ту же минуту лыжи повернул, чуть раза два не упал в снег, а все ж таки выбрался, и ну дуть на стан.

На утро пришли с товарищами, поглядеть, что как есть, а мидмедь-то шага два от места того отполз, где я, значит, потрафил ему, да и околел, проклятый… Стяг-то как раз угодил по переносице, а место-то это самое, значит, у него больное… А Лапку-то, как я это утекал, никак отозвать не мог, так она тут и дождалась нас… Все ляжки у мидмедя оборвамши… Уж я пытал ее за то бить — не помогает…

— Ах ты, аспид ты, аспид! — опять загорячился И. В., — За что же ты собаку-то бил?

— Как за что? Не порть зверя… Знай честь…

— Сам ты зверь, старый ты хрыч!.. Эй ты, Лапка!. Уу-уть сюда! — вдруг крикнул И. В., и, в отпертую им дверь, Лапка, а за ней еще две, Соболька и Кичан, вбежали в избу, радостно взвизгивая.

— Я вас, гнус поганый! — зарычал, стиснув губы, Устин и поднялся с места.

— Цыц!.. — строго и начальнически скомандовал И. В. Устину. — Сядь и ни-ни. Я их покормлю.…

Вишерцы никогда собак в избу не пускают и считают собаку животным нечистым; но, что всего замечательнее, — они не держат ни одной кошки. На вопрос мой почему это, — Устин пояснил, что кошка — это «гнус поганый»: она белку в плашке (ловушке) и пакостит рябчика убитого: — «хоть ты его куда ни спрячь — найдет проклятая…».

П. Белдыцкий, 1884 г.